这个夏天,以“青春为中国式现代化挺膺担当”为旗帜,以“绘美乡村,书写未来”为主题的美术与书法学院暑期 “三下乡” 社会实践志愿服务队,走进了介桥村的青砖黛瓦与分宜县的文化肌理。从铃阳书院的剪纸传艺到颐养院的温情守护,从裕香堂的药香解码到苏维旧址的红色寻根,从儿童安全的细致呵护到麻博物馆的传统焕新,队员们用脚步丈量乡土大地,用创意激活文化基因,在实践中书写着新时代青年助力乡村振兴的生动答卷

介桥村铃阳书院:剪纸展韵,薪火传文

青砖黛瓦勾勒出明万历年间的轮廓,铃阳书院的飞檐在 6 月 28 日的晨光中静静低垂。当志愿服务队的身影踏入这座古书院,大堂两侧的剪纸作品率先展开对话——介桥古村的亭台楼阁、街巷风貌在红纸上镂空成形,线条转折间藏着古村六百年的故事。这不仅是一场展览,更是乡土文化向青春力量发出的邀请。

穿过“明德崇文”匾额,中轴线的讲堂仍保留着“先生坐讲,学子环立”的旧制。木桌椅的斑驳纹路里,藏着宜春市电影公司退休职工严兴河十年的坚守——每周日,他都会在这里义务教授剪纸与书法。“严老师,这屋檐的弧度怎么剪才传神?” 听着老人“用剪刀留住乡愁”的初心,队员们接过了传承的接力棒。红纸在指尖翻飞,孩子们剪出了家门口的牌坊;墨香在宣纸上晕染,稚嫩的笔触写下了“我爱介桥”。

课余时,志愿者们备好漆扇与颜料,和孩子们共绘古村风光。当带着桐油香气的扇子在手中成形,孩子们眼中的光彩,恰似书院窗户漏下的阳光——那是文化自信在童年心底萌发的模样。“我们不是简单教技艺,是想让孩子们看懂剪纸里的家乡脉络。” 一位队员的话,道出了“绘美乡村”的深意:青春的画笔,正在为传统文化注入新的生命力。

介桥村颐养院:扇载祝福,饺暖时光

7月1日志愿服务队来到介桥村颐养院,让这座小院瞬间充满了青春气息。和面的面团在案板上滚动出柔韧的弧度,擀皮的擀面杖转出均匀的圆,调馅的勺子搅起鲜香的滋味——队员们分工协作,将对长辈的敬意包进一只只形态各异的饺子里。

“姑娘,咱村以前种的苎麻能织出像蝉翼一样的布呢。”包饺子的间隙,82岁的严大爷打开了话匣子。老人们口中的村庄记忆,从农耕劳作到节庆习俗,成了队员们触摸乡土文化的鲜活教材。而活动室中央,擅长书法的队员正挥毫泼墨,“健康”“长寿”“平安”等祝福随着墨香流淌在扇面上。当老人接过扇子,皱纹里漾开的笑意,比夏日的风更动人。

“饺子暖的是胃,扇子载的是心。” 志愿者小杨擦着汗说。这场活动让尊老敬老的传统美德有了具象的表达——青春力量与银发岁月的对话,正是“书写未来”最温暖的注脚。老人们品尝的不仅是饺子的鲜香,更是被牵挂的幸福;队员们收获的不仅是实践的经验,更是对“孝亲文化”的深刻理解。

介桥裕香堂:药香承艺,雅韵传心

7月1日午后,志愿服务队循着药香走进裕香堂博物馆,铜制碾槽、竹制香模、泛黄的古方典籍在光影中陈列,无声诉说着 “千年药香文化”的流转轨迹。

“这不是简单的焚香,是古人与自然对话的智慧。”看着传承人将艾草、檀香、薄荷等草药粉末按比例配伍,揉捻成条,再用模具压出细密纹路,志愿者小周恍然大悟。从前在古籍中读到的“沐浴焚香”,此刻化作了融合精神净化、礼仪规范与生活美学的文化实践。队员们在互动区尝试制香,掌心的勒痕让他们读懂:每一缕药香里,都藏着先辈对 “慢生活” 的坚守。

“或许可以做一系列‘药香与古村’的短视频?” 队员们的讨论碰撞出创意火花。他们计划用新媒体传播药香文化,更想探索将药香元素融入文创设计——让传统香艺走出博物馆,成为现代生活的 “雅韵调味剂”。这场与药香的邂逅,让青春力量找到了激活传统文化的新路径。

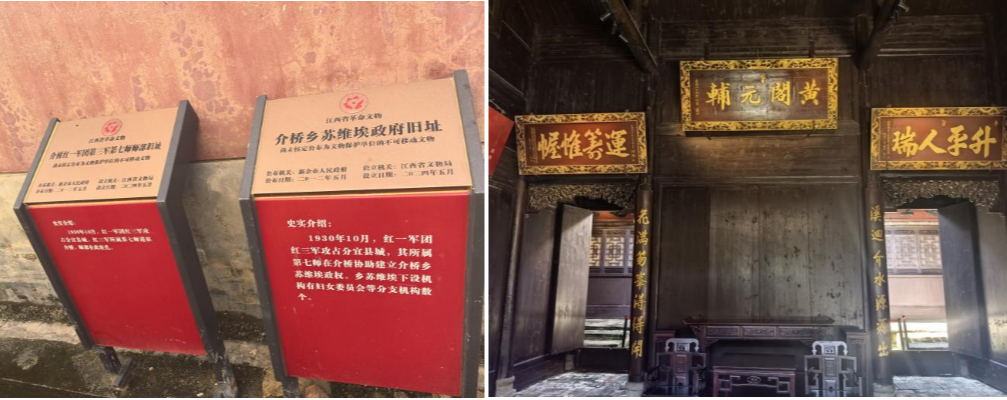

介桥苏维旧址:古祠焕彩,红脉绵延

7月2日走进介桥村严氏宗祠。这座始建于明代的建筑,既刻着“方伯世家”的宗族荣耀,也记着20世纪30年代 “分宜县苏维埃政府”的红色往事,是一部浓缩的乡村变迁史。

队员们凝视着祠堂匾额上的功名记载,触摸着梁柱间“忠孝节义”的木雕纹样,从“四水归堂”的天井格局里,解读着传统乡村的宗族凝聚密码。而当目光移向墙面斑驳的“打土豪、分田地”标语,又仿佛听见了当年红军与群众并肩奋斗的回响。“从家族宗祠到红色地标,它的每一次蜕变都在生长。” 一位队员在笔记中写道。

如今,这座古祠既是红色教育基地,也是传统技艺体验场。队员们在这里不仅读懂了历史的厚度,更明白了“书写未来”的底气——红色基因与传统文化的交织,正是乡村振兴最深厚的精神滋养。青春的脚步踏过青石板,让沉睡的历史记忆苏醒,成为照亮未来的精神火炬。

铃阳书院门前:安全宣传,健康童行

7月3日清晨,铃阳书院门前的空地上响起清脆的口令:“一二三四,伸展手臂!” 志愿服务队带着留守儿童做起了健身操。起初腼腆的孩子,在志愿者的带动下逐渐放开手脚,动作从僵硬到舒展,笑容从拘谨到灿烂,汗水浸湿的额发下,是活力绽放的童年。

“他们缺的不是玩具,是被关注的快乐。” 志愿者小丁说。团队精心策划这场活动,正是希望用运动弥补留守儿童在陪伴上的缺口。随后,活动转入书院内的防溺水课堂。志愿者小杨用PPT展示着乡村常见的危险水域,讲解“不私自下水”“遇险要呼救” 等安全知识,孩子们的笔记本上,稚嫩的字迹记下了重要的保命口诀。

“这张画着救生圈的手册,我要贴在墙上。” 一位小男孩认真地说。这场活动让“绘美乡村”有了更细腻的注解:乡村的未来不仅需要文化的滋养,更需要健康的守护。青春力量的守护,让每一个孩子都能安全、快乐地成长,这正是 “书写未来” 最坚实的基础。

分宜麻博物馆:麻物载史,艺启新思

7月4日,分宜县麻博物馆内,粗糙的麻绳与精美的夏布在展柜里形成奇妙的对话。这座全国首家麻主题博物馆,藏着分宜“家家种麻、户户织布”的集体记忆:从新石器时代的麻纤维标本,到明清时期进贡朝廷的夏布贡品,展品以时间为轴,串联起一部“从生存必需到生活美学”的文明史。

“这些缠枝纹能变成现代服饰的图案!”设计专业的志愿者小李站在一幅夏布刺绣前,速写本上很快勾勒出纹样的线条。在互动体验区,队员们尝试用古法工具绩麻,看似简单的搓线动作,实则需要力道与角度的精准配合,几轮尝试下来,掌心已留下细密的勒痕。“先辈们用双手织就‘薄如蝉翼’的夏布,这是对生活最极致的热爱。” 一位队员感慨道。

队员们计划将麻文化元素融入文创设计,让古老的夏布走进现代衣橱,让传统纹样成为年轻人喜欢的潮流符号。这场与麻的邂逅,让“绘美乡村”有了具体的实现路径——青春的创意,正让传统工艺在时代经纬中找到新的编织方式。

从6月28日到7月4日,七天的“三下乡”实践活动,是一场青春与乡土的深度对话。美术与书法学院“三下乡”社会实践志愿服务队的队员们用剪纸传承文化根脉,用饺子传递人间温情,用药香解码生活智慧,用红色基因筑牢信念,用安全守护点亮童年,用创意激活传统工艺。每一项行动,都紧扣“青春为中国式现代化挺膺担当”的使命,每一次实践,都在诠释“绘美乡村,书写未来”的内涵。

走出介桥村,回望铃阳书院的飞檐与麻博物馆的纺车,青春的足迹已深深印在这片土地。“绘美乡村”不是一句口号,而是剪纸时落下的每一刀、包饺子时揉进的每一份力;“书写未来”不是一个愿景,而是药香里萌发的创意、红色遗址中汲取的力量。

初审:刘艳琴

复审:刘庚凯

终审:俞燎宏